Diciembre y su oleaje

diciembre 24, 2025Sobregiro planetario: cuando el cuerpo de la Tierra se agota

enero 2, 2026“El círculo es un recordatorio de que cada momento no es sólo el presente, sino que incluye a todos los momentos pasados y de la responsabilidad que uno tiene sobre el futuro. Nuestra visión y la imaginación pueden crear un futuro esperanzador y positivo” Kazuaki Tanahashi, maestro Zen y pionero del género “ la pintura del movimiento”

Dos círculos que dialogan: el océano y la conciencia. La profundidad del mar y la profundidad del instante. Ambos son ciclos, ambos son vórtices, ambos nos atraviesan. A la izquierda: Great Blue Hole, Belice. Un enorme sumidero marino circular de más de 300 metros de ancho y 120 metros de profundidad, formado por el colapso de cuevas submarinas durante la última glaciación. Desde el aire, aparece como un círculo azul oscuro en medio del Caribe, símbolo natural de misterio y de los ciclos geológicos y oceánicos que nos sostienen. A la derecha: “Miracles of Each Moment, blue.” Un ensō, círculo zen pintado por Kazuaki Tanahashi en una sola pincelada, que en la tradición japonesa representa la plenitud y el vacío, la imperfección y la continuidad de la vida. Cada trazo es irrepetible y captura la energía del instante, recordándonos que los ciclos humanos también son abiertos, incompletos y en constante movimiento.

El océano y sus propios ciclos

Las noches de diciembre, particularmente la del día 31, siempre han tenido un brillo particular. No es solo la luz de las velas ni el eco de los villancicos. Es un brillo antiguo, casi ritual, que viene de siglos de repetir gestos: encender una llama, compartir un pan, agradecer, pedir, recordar. Noches donde celebramos inicios y nacimientos, pero también un tiempo de renovación y de honrar ciclos que culminan. Un tiempo donde el mundo parece detenerse un instante para escuchar.

Las familias preparan sus tradiciones, y mientras se piden deseos y se abrazan ausencias, el océano —ese otro gran guardián del tiempo— vive sus propios ciclos. Ciclos que también nacen, se intensifican, se transforman y regresan. Entre ellos, dos que llevan nombres que parecen inocentes, casi tiernos, pero que mueven el clima del planeta entero: El Niño y La Niña.

Sus nombres no son casuales. Hace más de un siglo, pescadores del norte de Perú y Ecuador notaron que, cerca de diciembre, el mar se calentaba de forma inusual. Este patrón se repetía cada cinco o siete años, y se hacía muy evidente porque en ese momento, los peces desaparecían, las corrientes cambiaban, las lluvias se desplazaban. Ese mar cálido llegaba justo en Navidad, así que lo llamaron “El Niño”, en referencia al Niño Jesús. Era su forma de nombrar un océano que, en plena noche sagrada, parecía anunciar su propio mensaje.

“El Niño y La Niña: fenómenos climáticos intermitentes que se originan en el océano Pacífico ecuatorial, pero con efectos de amplio alcance en el clima de todo el mundo”.

Con el tiempo, la ciencia descubrió que ese calentamiento no era local, sino parte de un sistema inmenso: una conversación entre el océano y la atmósfera que reorganiza lluvias, sequías, tormentas y temperaturas en todo el planeta. A ese ciclo se le llamó El Niño–Oscilación del Sur (ENOS o ENSO, por sus siglas en inglés), y su contraparte fría recibió el nombre de La Niña.

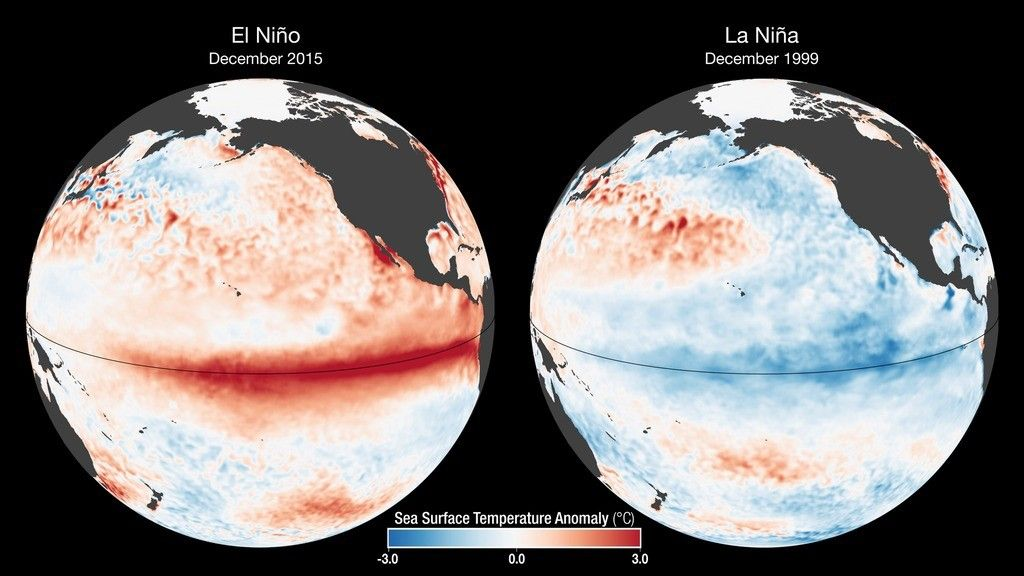

Dos rostros del mismo océano: uno retraído, otro expansivo. La Niña y El Niño como vórtices planetarios que reordenan lluvias, corrientes y celebraciones, con origen en el Pacífico pero con efecto en todo el planeta.

Comparativo de anomalías de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial durante diciembre. 🔴 A la izquierda: diciembre en fase El Niño (2015), con predominio de temperaturas más cálidas que el promedio (zonas en rojo). 🔵 A la derecha: diciembre en fase La Niña (1999), con predominio de temperaturas más frías que el promedio (zonas en azul). Fuente: NOAA. Referencia climática: 1990–2016.

El Niño y La Niña son dos extremos de un mismo ciclo del océano, un vaivén que no sigue un calendario fijo, pero que regresa cada cierto tiempo para recordarnos que la Tierra respira a su propio ritmo. Cuando El Niño aparece, el Pacífico oriental se calienta y las lluvias se desplazan hacia Sudamérica; cuando La Niña domina, el océano se enfría y las corrientes se intensifican. Y aunque todo comienza en un tramo del Pacífico, sus efectos viajan por el planeta entero, alterando climas, cosechas, economías y celebraciones.

El océano nos ofrece una metáfora clara.

Cuando sus aguas se calientan, los corales expulsan sus algas y quedan pálidos, tratando de sobrevivir a un estrés que no eligieron. Cuando las corrientes cambian, los peces migran hacia nuevas regiones, buscando refugio y alimento. Cuando el afloramiento se detiene, el fitoplancton disminuye y toda la cadena de vida se reorganiza. Nada de eso significa que la vida desaparece; significa que la vida se adapta, se mueve, se transforma.

Algo parecido nos ocurre a nosotros. Migramos, cambiamos, ajustamos nuestras tradiciones, buscamos nuevas formas de celebrar. A veces llenamos la casa de luces, comida y objetos para sentirnos más plenos, pero incluso en medio de la abundancia muchas personas descubren que el consumo no reemplaza la presencia, ni el brillo externo sustituye la conexión.

A medida que avanzamos en un mundo cambiante, sentimos que el cambio es lo único constante. Quizás por eso, en esta época, tantas cosas parecen distintas. No porque la Navidad haya perdido sentido, sino porque el mundo que la sostiene se transformó.

En países como el mío, millones de personas migraron buscando aguas más amables, y así quienes nos quedamos percibimos como las mesas quedaron incompletas y quienes se marcharon se encuentran formando una nueva mesa, una nueva tradición, las risas se volvieron digitales, las tradiciones se fragmentaron como corales después de una tormenta. Y tanto quienes se quedan como quienes se marchan generan capítulos nuevos en su historia, a veces inconexos, como arrecifes partidos por una corriente inesperada. Y aun así, la vida —como el mar— siguió buscando forma, encontrando nuevas maneras de sostenerse.

Cambios en las tradiciones, por ti, por mi y por nosotros

En ese movimiento también cambió la forma de celebrar. La capacidad de regalar —o de autoregalarse— se ha vuelto más pequeña o inexistente en muchas familias, no por falta de amor, sino por la realidad económica que atraviesa los hogares. Las comidas que antes reunían a todos ahora se transforman: además de sillas vacías o nuevos integrantes, vemos que algunos ingredientes ya no se consiguen, otros se volvieron inaccesibles, y así la mesa se adapta como puede, igual que un arrecife que reorganiza su vida después de una tormenta.

En nuestras celebraciones también podemos elegir el cambio. Los fuegos artificiales, tan estruendosos y luminosos, símbolos de júbilo y prestigio, ¿son realmente necesarios cuando su ruido hiere a los más frágiles y perturba a millares de seres vivos? Lo mismo ocurre con los globos de los deseos que enviamos al cielo: portadores de esperanza y buena suerte, pero que terminan convertidos en basura que cae en lugares inciertos, recordándonos que cada gesto deja huella, y no siempre una amable.

Tal vez sea tiempo de transformar estas tradiciones en gestos que iluminen de otra manera: una noche de contemplación del cielo, que nos conecta con la inmensidad y nos recuerda que somos parte de un universo compartido; o el acto de sentarnos a la mesa y, además de bendecir los alimentos, agradecer a cada criatura que sostiene nuestra trama trófica: peces, plantas, corales, algas, aves y mamíferos. Porque las luces más duraderas no son las que estallan en segundos, sino las que permanecen en la vida: cuidado, gratitud y presencia compartida.

Y quizá parte de lo que sentimos tiene que ver con eso: con que, en el camino hacia ser “más civilizados”, fuimos dejando gestos que nos hacían profundamente humanos. No se trata de ir en contra del desarrollo, sino de preguntarnos qué entendemos por desarrollo. Si es acumular cosas o sostener relaciones. Si es producir más o vivir mejor. Si es iluminar el cielo con estruendos o iluminar la vida con presencia.

El uso de fuegos artificiales implica riesgos para la salud, la seguridad pública y el bienestar animal. El estruendo se apaga, pero las estrellas permanecen: celebremos con las luces que nos unen, no con las que hieren. Imagen tomada de los archivos del periódico digital Tal Cual, mostrando una zona de Caracas en Año Nuevo.

Escuchar al mar, escuchar al cielo

“La Navidad, igual que el océano, no necesita ruido para hacernos sentir su compañía. Puede ser quieta, suave, silenciosa, y aun así abrazarnos.

Y así, mientras el año termina y otro comienza, mientras encendemos luces y compartimos pan, mientras agradecemos y pedimos, el mar sigue moviéndose. Sigue calentándose o enfriándose. Sigue enviando señales. Sigue recordándonos que somos parte de él. Que nuestras emociones también son mareas, que nuestras decisiones también son corrientes, que nuestras relaciones también son estuarios donde se mezclan mundos.

“Al final, todo regresa al círculo: el océano que respira, la mesa que se adapta, el cielo que nos conecta y el silencio que nos abraza.”

Los ciclos de la Tierra y los ciclos humanos se entrelazan como mareas que van y vienen, recordándonos que la vida no se mide en estruendos fugaces, sino en gestos que permanecen. Que este fin de año —y este ciclo que comienza— nos encuentre con la capacidad de escuchar.

Escuchar nuestras tradiciones, sí, pero también escuchar al mar. Escuchar sus cambios, sus ritmos, sus silencios. Escuchar lo que nos dice cuando se calienta y cuando se enfría. Escuchar lo que nos pide cuando altera lluvias, vientos y corrientes. Porque así como celebramos el nacimiento que ilumina esta noche o la llegada de un nuevo año, también podemos celebrar la conciencia de un planeta vivo, un océano que respira y un cielo que nos recuerda, una y otra vez, que todo está conectado.

Escrito por Ana Teresa Herrera-Reveles

Busco acercar la ciencia a la vida cotidiana, recordando que, incluso lejos de la costa, vivimos el mar.